Resilienz im Bevölkerungsschutz: Warum dezentrale Kochstellen zur kommunalen Grundausstattung gehören

Lehren aus aktuellen Versorgungslagen: Wie Gemeinden ihre Handlungsfähigkeit bei Infrastrukturausfällen mit einfacher, robuster Technik sichern.

Der aktuelle Stromausfall in Teilen Berlins führt Entscheidungsträgern in ganz Deutschland vor Augen, wie fragil unsere Versorgungsketten sein können. Wenn die elektrische Infrastruktur ausfällt – sei es durch technische Defekte, Unwetter oder externe Einwirkung – stehen Kommunen vor der Herausforderung, die Grundversorgung der Bevölkerung ad hoc sicherzustellen.

Neben Wärme und Licht ist die Verpflegungslogistik der kritischste Faktor in den ersten 72 Stunden. Hier zeigt sich: Wer flexible, netzunabhängige Lösungen im Portfolio hat, bleibt handlungsfähig.

Die Lücke zwischen Haushaltsgerät und Feldküche

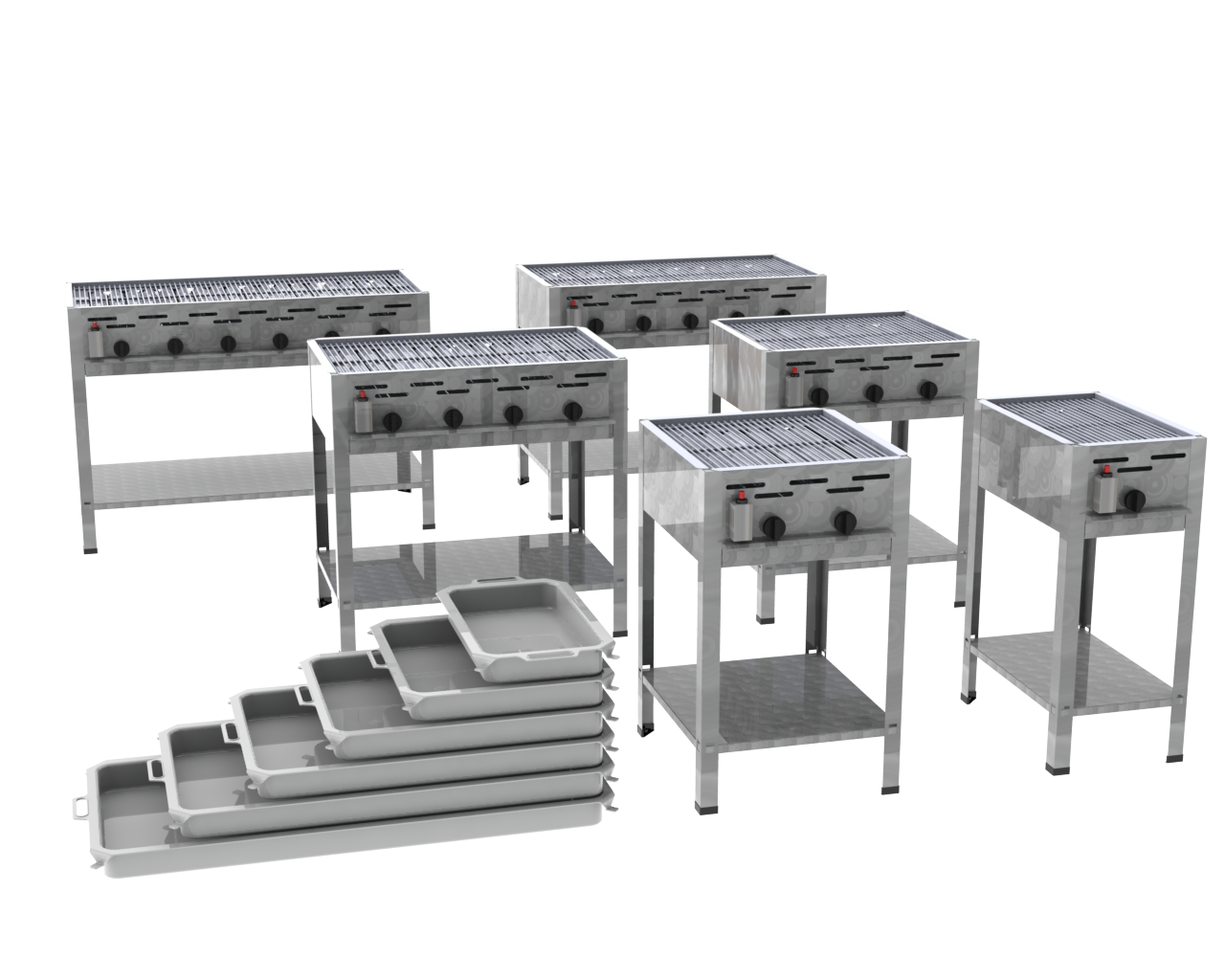

In vielen kommunalen Notfallplänen klafft eine Lücke. Auf der einen Seite stehen kleine Campingkocher, die für die Mengen in einer Turnhalle völlig unzureichend sind. Auf der anderen Seite stehen große Feldkochherde (Gulaschkanonen) des Katastrophenschutzes, die oft lange Vorlaufzeiten benötigen oder zentral gebunden sind.

Genau hier ist der 11 kW Hockerkocher (HK2000EV2) das taktisch sinnvollste Bindeglied für Bauhöfe, Feuerwehren und kommunale Krisenstäbe.

Ideal geeignet für KRITIS-Szenarien und Notlagen

Für Beschaffer und Einsatzleiter zählen im Ernstfall harte Fakten: Leistung, Sicherheit und logistische Integrierbarkeit. Wenn Kritische Infrastrukturen (KRITIS) wie das Stromnetz ausfallen, bietet dieses Gerät durch seine Bauart entscheidende taktische Vorteile:

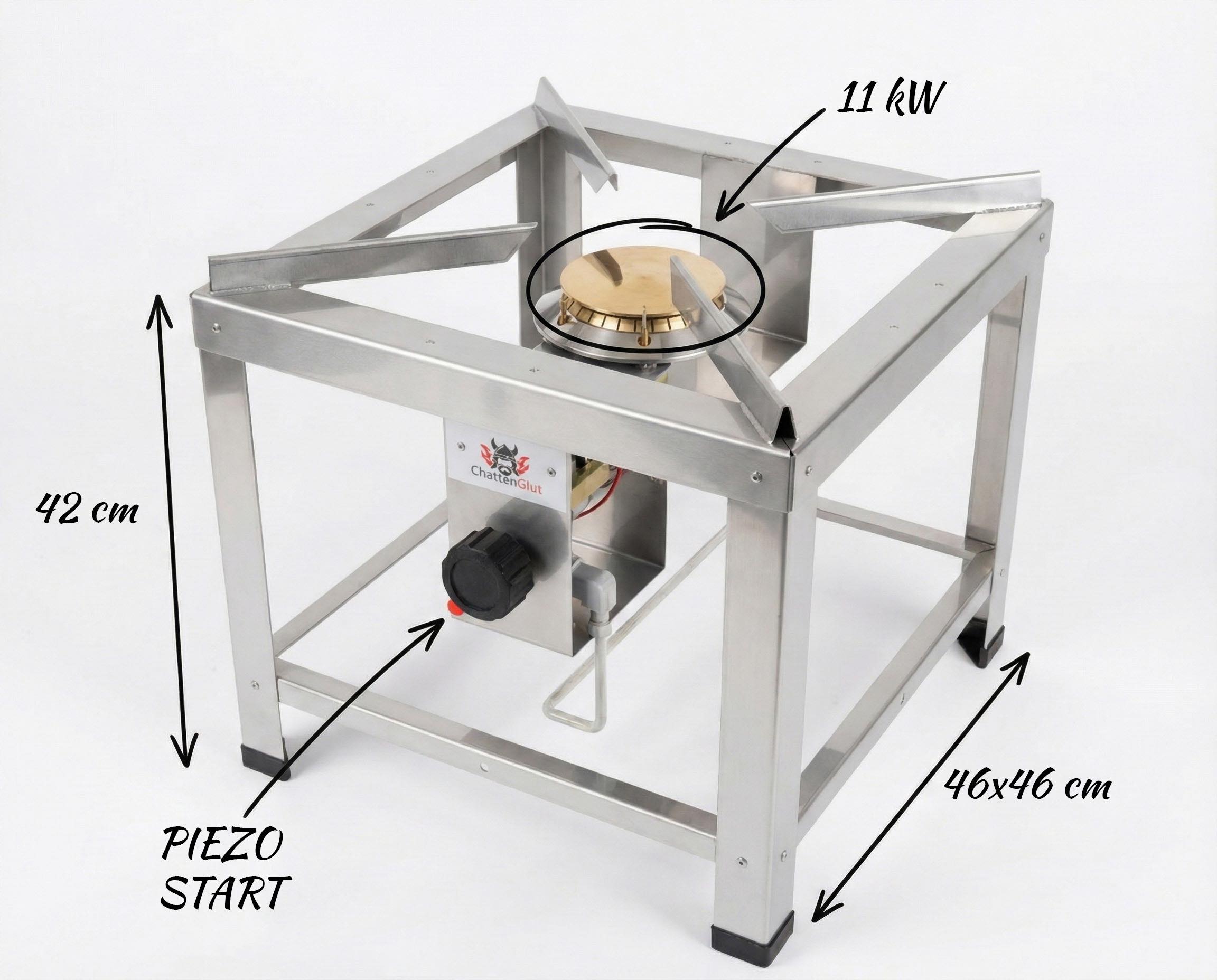

- Logistikfreundliche Maße: Platz in Gerätewagen und Lagern ist kostbar. Mit einem quadratischen Grundmaß von 460 x 460 mm lässt sich der Kocher problemlos in Standard-Regalsystemen lagern und stapeln. Mit einer Höhe von 420 mm bietet er eine ergonomische Arbeitshöhe, nimmt aber im Einsatzfahrzeug kaum Raum ein.

- Massive Leistung für Großgebinde: Mit 11 Kilowatt Leistung ist der HK2000EV2 darauf ausgelegt, große Flüssigkeitsmengen effizient zu erhitzen. Die Konstruktion ist dabei so ausgelegt, dass ein Nutzungsbereich von einem Durchmesser bis zu 540 mm abgedeckt wird. Das bedeutet: Auch breite Töpfe (bis ca. 75 Liter) stehen sicher und stabil. Das ist essenziell für die thermische Desinfektion von Wasser oder die Zubereitung von Eintöpfen für viele Personen.

- Einsatzbereit auf Knopfdruck (Piezo): In hektischen Lagen und bei widrigen Wetterbedingungen sucht niemand gerne nach Feuerzeugen. Das Gerät verfügt über eine integrierte Piezo-Zündung. Ein Knopfdruck genügt, und die Flamme brennt sofort – unabhängig von Feuchtigkeit oder Wind.

- Sicherheit nach Industriestandard: Im öffentlichen Raum ist Sicherheit oberstes Gebot. Unsere Geräte verfügen über eine thermoelektrische Zündsicherung. Sollte die Flamme (z. B. durch Überkochen) erlöschen, schließt das Gasventil automatisch.

- Netzunabhängigkeit: Während Induktionsherde bei einem Blackout stillstehen, ist dieser Kocher mit handelsüblichem Propangas sofort einsatzbereit.

Fazit: Vorsorge ist eine Investition in Ruhe

Die Ereignisse in Berlin mahnen zur Vorbereitung, nicht zur Panik. Eine Gemeinde, die autarke Kochstellen dezentral vorhält (z. B. in Schulen, Bürgerhäusern oder Feuerwehr-Gerätehäusern), nimmt einer Krisenlage die Spitze. Sie können Ihren Bürgern im wahrsten Sinne des Wortes etwas „Warmes“ bieten, wenn die Heizung kalt bleibt.

Der HK2000EV2 ist keine Ausgabe für den Moment, sondern eine langfristige Bestandsinvestition in die Resilienz Ihrer Kommune.

👉 Hier finden Sie die technischen Daten und Beschaffungsinformationen zum HK2000EV2 11 KW